Oleh: Taufik Nurrohim, S.Psi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID,

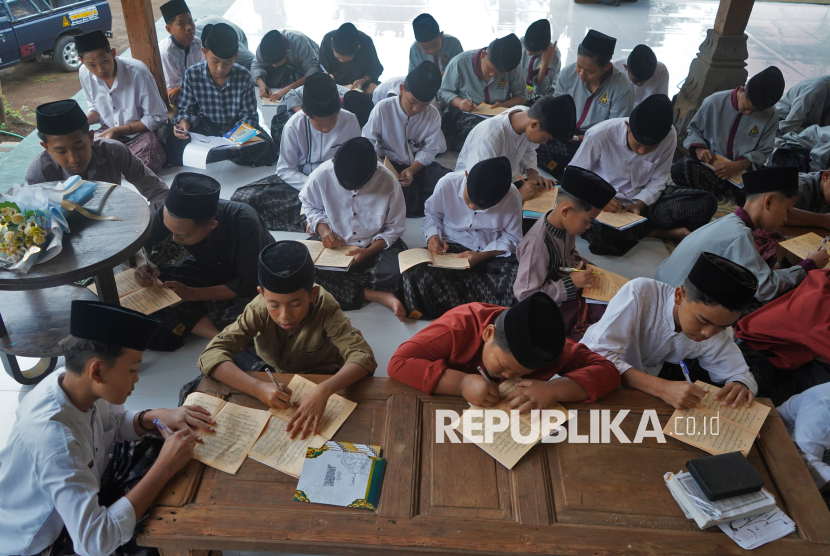

Pendahuluan: Hari Santri dan Krisis Pengetahuan Modern

Setiap kali 22 Oktober tiba, suara shalawat dan tabuhan rebana menggema dari berbagai sudut pesantren di seluruh Nusantara. Hari Santri Nasional, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, bukan hanya peringatan seremonial, tetapi pengakuan sejarah: dari rahim pesantrenlah semangat kebangsaan pertama kali berkobar.

Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari menyerukan Resolusi Jihad, fatwa yang menggerakkan ribuan santri mempertahankan kemerdekaan. Resolusi ini peristiwa kultural yang menandai pertemuan antara iman dan nasionalisme.

Santri bukan sekadar penafsir teks, tetapi penafsir realitas; bukan sekadar penghafal doa, tetapi pelaku sejarah.

Namun delapan dekade kemudian, ironi muncul. Di tengah peringatan Hari Santri, pesantren justru kembali diserang opini publik. Tayangan televisi dan unggahan media sosial menggiring persepsi pesantren identik dengan keterbelakangan, feodalisme, bahkan eksploitasi anak.

Kritik itu mungkin lahir dari keinginan memperbaiki, namun seringkali dibungkus ketidaktahuan epistemik. Masyarakat modern, yang menilai segalanya melalui logika ekonomi dan efisiensi, gagal memahami dunia nilai yang dijalani pesantren. Dalam istilah Gus Dur, “modernitas tanpa tradisi adalah pembangunan tanpa akar.”

Pesantren yang selama ini menjadi penopang moral bangsa kini justru menjadi sasaran dari krisis pengetahuan modern, sebuah krisis ketika manusia kehilangan kemampuan membaca makna di balik tradisi.

Sejarah Pesantren dan Politik Pengetahuan Nusantara

Pesantren merupakan hasil dialektika panjang antara Islam, kebudayaan lokal, dan dinamika sejarah Nusantara. Ia bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga wadah pembentukan masyarakat sipil jauh sebelum republik ini lahir.

Ketika kolonialisme Belanda memperkenalkan sekolah modern yang tunduk pada logika administrasi dan kekuasaan, pesantren menolak menjadi bagian dari proyek kolonial itu. Ia memilih jalan otonom, mengajarkan ilmu sambil menjaga martabat dan kebebasan rakyat.

Dalam catatan sejarah, KH Abdul Wahab Hasbullah mendirikan forum Tashwirul Afkar pada 1914 di Surabaya, ruang diskusi ulama dan intelektual muda untuk memadukan semangat keislaman dengan gagasan kebangsaan.

Gagasan ini kelak menjadi cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama (1926). Pesantren tak hanya mencetak kiai, juga melahirkan pemimpin bangsa.

Politik pengetahuan pesantren berlawanan dengan politik pengetahuan kolonial. Kolonialisme memanfaatkan ilmu untuk menguasai; pesantren memanfaatkan ilmu untuk membebaskan. Karena itu, pengetahuan di pesantren tidak diarahkan untuk kekuasaan, tetapi untuk keberkahan.

KH M Sahal Mahfudh menyebut orientasi itu sebagai fikih sosial, yakni kemampuan menafsirkan teks agama dalam konteks sosial tanpa kehilangan ruh etiknya. Dalam Nuansa Fiqih Sosial (1994), beliau menulis:

“Fikih sosial berupaya menggeser orientasi berpikir dari kepatuhan normatif menjadi kepedulian kontekstual. Keberagamaan tidak berhenti pada ibadah ritual, tetapi bergerak pada tanggung jawab sosial.”

Inilah inti epistemologi pesantren: progresif, tapi berakar; rasional, tapi berjiwa. Pesantren tidak menolak modernitas, melainkan menolaknya menjadi berhala baru.

Kritik Terhadap Stigmatisasi Pesantren di Era Digital

Beberapa waktu terakhir, tudingan terhadap pesantren kembali mencuat.

Pernyataan publik seperti dari Rieke Diah Pitaloka yang menilai pesantren melakukan “kerja paksa seperti zaman perang”, hingga konten influencer seperti Guru Gembul yang menyebut pesantren “feodal”, menggambarkan fenomena yang lebih dalam: hilangnya kemampuan masyarakat membaca konteks sosial tradisi.

Di pesantren, khidmah? pengabdian santri kepada kiai dan lingkungan adalah bagian dari kurikulum moral. Ia mendidik keikhlasan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Namun dalam logika kapitalisme, semua kerja harus diukur dengan imbalan.

Maka khidmah dibaca sebagai eksploitasi, dan ta’dzim (penghormatan) dibaca sebagai feodalisme.

KH Sahal Mahfudh menjelaskan dalam Nuansa Fiqih Sosial bahwa hubungan guru dan murid di pesantren adalah hubungan nilai, bukan hubungan kekuasaan. Kiai mengajar bukan untuk dihormati, melainkan karena tanggung jawab sosial dan spiritual. Ini bukan sistem patronase, melainkan sistem adab.

Norman Fairclough menyebut fenomena seperti ini sebagai dominasi makna, situasi ketika media dan kelas menengah menentukan tafsir tunggal atas realitas. Alih-alih membuka percakapan, publik modern menutup ruang dialog dengan stigmatisasi.

Dengan demikian, yang terjadi bukanlah kritik mencerahkan, melainkan kolonisasi makna: upaya mengganti epistemologi ta’dzim dengan epistemologi transaksi. Inilah bentuk baru kolonialisme pengetahuan, yang tak lagi menjajah tubuh, tapi menindas cara berpikir.

Pesantren dalam Kerangka Konstitusi dan Hukum Nasional

Ironisnya, ketika pesantren dicurigai, negara justru telah memberi dasar hukum yang kokoh bagi eksistensinya. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib membiayai pendidikan nasional.

Lebih spesifik, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebut pesantren memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren menetapkan bahwa sumber pembiayaan pesantren dapat berasal dari APBN, APBD, masyarakat, dan sumber sah lainnya.

Bahkan, dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan, disebutkan bahwa Dana Abadi Pesantren merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan nasional.

Dengan dasar hukum ini, bantuan negara terhadap pesantren bukan kemurahan hati, melainkan mandat konstitusi. Pernyataan pejabat publik yang menolak bantuan APBN untuk pesantren, seperti pernah disampaikan Atalia Praratya, jelas bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang dijamin UUD 1945.

Pesantren bukan lembaga pinggiran. Ia bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui secara hukum. Maka, tanggung jawab negara bukan mengawasi dengan curiga, melainkan mendukung dengan kepercayaan.

Feodalisme, Adab, dan Bias Kelas Menengah

Tuduhan feodalisme terhadap pesantren muncul dari kesalahpahaman kelas menengah urban yang hidup dalam logika kontraktual. Hubungan sosial diukur dari timbal balik ekonomi, bukan nilai moral.

Padahal, di pesantren, penghormatan kepada kiai bukanlah penaklukan, melainkan pengakuan atas ilmu. Gus Dur menulis, “Kalau ada kiai dihormati, itu karena ilmunya, bukan karena darah biru.”

KH Sahal Mahfudh menegaskan hal yang sama: hubungan antara guru dan murid adalah hubungan nilai. Dalam pandangan beliau, kiai mengajar karena tanggung jawab moral, bukan karena kedudukan sosial.

Dalam kerangka Pierre Bourdieu, relasi ini bisa disebut kapital simbolik, otoritas moral yang diperoleh dari kredibilitas, bukan kekuasaan. Dunia modern yang hanya mengenal kapital ekonomi tentu gagal memahaminya.

KH Wahab Hasbullah, tokoh yang dikenal membumikan rasionalitas Islam, mengingatkan dalam satu petuah yang masyhur dan dinisbatkan kepadanya: “Tidak ada senjata yang lebih tajam daripada persatuan.”

Pesantren membangun persatuan bukan dengan ideologi, tetapi dengan praktik sosial: gotong royong, ta’dzim, dan cinta ilmu. Kritik kelas menengah terhadap pesantren sejatinya lahir dari kehilangan makna spiritual dalam hubungan sosial.

Mereka menilai penghormatan sebagai penindasan karena lupa bahwa manusia hanya bisa menjadi manusia ketika mampu menghormati sesamanya.

Pesantren Sebagai Subaltern Modernity

Pesantren adalah bentuk modernitas tandingan, sebuah subaltern modernity yang tumbuh dari bawah, dari pengalaman rakyat yang menolak didefinisikan oleh negara atau pasar. Dalam istilah Ahmad Baso, pesantren adalah “modernitas yang berakar pada tradisi”—sebuah sintesis antara nalar dan nurani.

Modernitas Barat menekankan rasionalitas dan efisiensi, sementara pesantren menekankan keselarasan antara ilmu dan amal.

Pesantren tidak menolak kemajuan, tetapi menolak menjadikan kemajuan sebagai berhala baru. KH Sahal Mahfudh menyebut konsep ini sebagai fikih sosial, yakni kemampuan menafsirkan teks agama dalam konteks sosial tanpa kehilangan ruh etiknya.

Dalam Nuansa Fiqih Sosial beliau menulis: “Fikih sosial berupaya menggeser orientasi berpikir dari kepatuhan normatif menjadi kepedulian kontekstual. Keberagamaan tidak berhenti pada ibadah ritual, tetapi bergerak pada tanggung jawab sosial.”

Pandangan ini menjadi dasar modernitas pesantren: progresif, tapi tetap berakar. Dalam bingkai ini, kita bisa memahami bahwa pesantren tidak anti-modern, melainkan menghadirkan modernitas versi sendiri, modernitas yang berjiwa.

Dalam kerangka teori sosial, Michel Foucault pesantren dapat dipahami sebagai regime of knowledge tandingan: sistem produksi pengetahuan yang tidak tunduk pada kekuasaan administratif. Pengetahuan di pesantren lahir bukan dari instruksi negara, tapi dari dialog batin, dari teks yang hidup di tubuh masyarakat.

Sementara dalam teori Jürgen Habermas pesantren bisa dipahami sebagai bagian dari “lebenswelt”, dunia kehidupan yang menjaga komunikasi manusiawi dari kolonisasi sistem ekonomi dan birokrasi.

Dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh algoritma dan efisiensi, pesantren mempertahankan percakapan yang jujur antara guru dan murid, antara ilmu dan kehidupan.

KH Wahab Hasbullah memahami ini jauh sebelum teori-teori Eropa berbicara. Melalui Ya Lal Wathon yang ia tulis pada 1934, ia mengajarkan bentuk paling murni dari patriotisme spiritual. Lagu itu bukan sekadar nyanyian nasionalisme, tetapi teologi cinta Tanah Air.

“Hubbul wathan minal iman” bukan slogan, melainkan rumusan epistemik: bahwa pengetahuan tanpa cinta tanah air adalah pengetahuan yang kehilangan orientasi moral.

Pesantren, karena itu, bukanlah “masa lalu” bangsa ini, tetapi fondasi masa depannya. Ia menawarkan cara menjadi modern tanpa harus kehilangan arah.

.png)

8 hours ago

1

8 hours ago

1