Rohman Andhika Nur Febriansyah

Rohman Andhika Nur Febriansyah

Sejarah | 2025-11-01 23:15:05

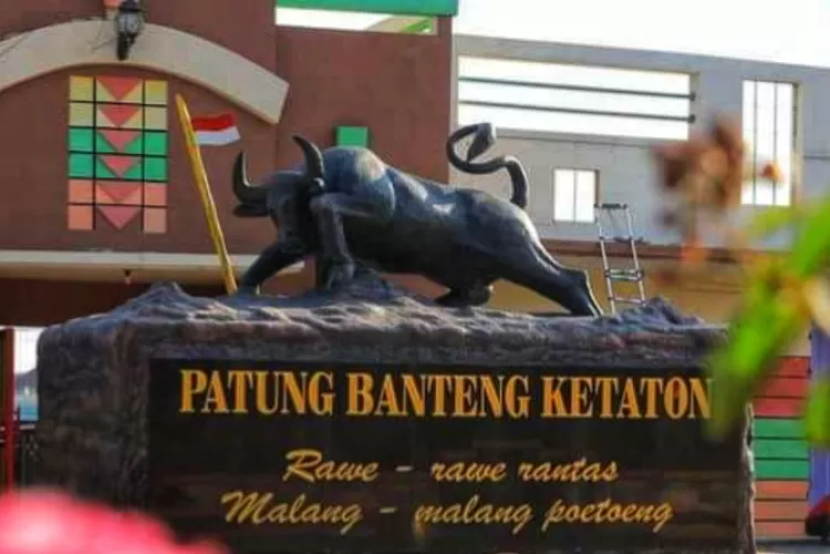

Siapa yang tidak kenal dengan Monumen Banteng Ketaton? Bagi warga Madiun, monumen ikonik ini bukan sekadar patung yang berdiri megah di tengah kota. Lebih dari itu, Banteng Ketaton adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah Madiun, dari masa perjuangan kemerdekaan hingga menjadi kota yang maju seperti sekarang.

Lahir dari Api Perlawanan

Patung Banteng Ketaton dibuat pada tahun 1947, tepat di tengah-tengah gejolak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang masih membara. Tahun 1947 adalah masa yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan sudah diproklamasikan dua tahun sebelumnya, namun Belanda tidak mau begitu saja melepaskan tanah jajahannya.

Pembuatan patung ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Agresi Militer Belanda I di Brang Wetan, Madiun. Agresi militer yang terjadi pada 21 Juli 1947 ini merupakan babak kelam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk Madiun yang merupakan kota strategis dalam jalur perdagangan dan militer.

Rakyat Madiun tidak tinggal diam. Dengan bambu runcing, senjata seadanya, dan semangat membara, mereka bangkit melawan agresor. Perlawanan rakyat Madiun begitu heroik hingga mengundecahkan kekaguman dan menginspirasi lahirnya sebuah monumen yang akan mengabadikan semangat tersebut untuk generasi mendatang.

Trijoto Abdullah: Sang Maestro di Balik Karya Agung

Patung Banteng Ketaton diciptakan oleh Trijoto Abdullah, seorang pematung perempuan profesional pertama di Indonesia. Nama Trijoto mungkin tidak setenar kakaknya, Basoeki Abdullah, yang dikenal sebagai pelukis istana dan maestro seni lukis Indonesia. Namun, kiprah Trijoto dalam dunia seni patung tidak kalah cemerlang.

Sebagai perempuan di era 1940-an, Trijoto harus menghadapi berbagai tantangan dan stereotip. Dunia seni patung yang identik dengan pekerjaan fisik berat dianggap bukan ranah perempuan. Namun, Trijoto membuktikan bahwa bakat dan dedikasi tidak mengenal gender. Ia menciptakan berbagai karya monumental yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Makna Filosofis yang Mendalam

Nama "Banteng Ketaton" dapat diartikan sebagai banteng yang luka terkena senjata, melambangkan sikap melawan atau mempertahankan diri dengan gigih. Pemilihan simbol banteng bukanlah keputusan sembarangan. Dalam filosofi Jawa, banteng memiliki tempat khusus sebagai representasi kekuatan dan keberanian.

Banteng adalah hewan yang dikenal dengan sifat protektifnya yang sangat tinggi. Ketika diserang atau merasa terancam, banteng tidak akan lari atau menyerah. Sebaliknya, ia akan berbalik menghadapi musuhnya dengan tanduk yang siap menerjang. Bahkan ketika terluka, banteng akan terus berdiri dan melawan hingga napas terakhirnya.

Filosofi inilah yang ingin disampaikan melalui Banteng Ketaton. Meski tertusuk senjata agresor, meski tubuhnya berdarah-darah, rakyat Madiun tidak akan pernah menyerah. Mereka akan terus berdiri, terus melawan, terus mempertahankan tanah air yang telah diproklamasikan kemerdekaannya.

Patung ini dipersembahkan kepada masyarakat Madiun sebagai simbol semangat rakyat yang pemberani, mencerminkan julukan kota ini sebagai 'The Flame of Java' atau Api Jaw . Julukan "Api Jawa" bukan sembarang julukan. Madiun memang dikenal sebagai kota yang rakyatnya memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak mudah ditaklukkan.

Prasasti Bersejarah yang Tercatat Cornell

Dalam dokumentasi peneliti Claire Holt dari Cornell University, tertulis inkripsi "Monumen ini didirikan oleh Rakyat Murba dipersembahkan kepada 'Banteng Kurdho' dan 'Pahlawan Bambu Runcing' di Madiun, 17 April 1947"

Prasasti ini sangat penting karena mengungkap beberapa fakta historis. Pertama, monumen ini adalah hasil gotong royong rakyat Madiun sendiri, bukan proyek pemerintah kolonial atau elit tertentu. Kata "Rakyat Murba" merujuk pada rakyat jelata, rakyat biasa yang menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan.

Kedua, istilah "Banteng Kurdho" sangat menarik. Kurdho dalam bahasa Jawa berarti terluka atau tertusuk. Ini memperkuat interpretasi bahwa banteng dalam patung ini digambarkan sebagai banteng yang terluka namun tetap gagah berani.

Ketiga, frasa "Pahlawan Bambu Runcing" adalah penghormatan kepada pejuang rakyat yang berjuang dengan senjata seadanya. Bambu runcing menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia yang tidak memiliki persenjataan modern namun memiliki semangat yang luar biasa.

Dokumentasi oleh Claire Holt, seorang peneliti kesenian dari Cornell University, menunjukkan bahwa karya ini memiliki signifikansi internasional. Para peneliti asing pun mengakui pentingnya monumen ini sebagai bagian dari sejarah seni dan perjuangan Indonesia.

Wujud Asli yang Lebih Kompleks

Pada bentuk awalnya, selain patung banteng, juga terdapat sosok rakyat pejuang dengan ikat kepala sedang mengangkat bambu runcing. Ini adalah detail yang sangat penting namun sayangnya tidak banyak diketahui oleh generasi muda saat ini.

Komposisi asli monumen ini sebenarnya jauh lebih dramatis dan bercerita. Bayangkan: seekor banteng yang sedang terluka namun masih berdiri gagah, dan di sampingnya berdiri seorang pejuang rakyat dengan ikat kepala yang merupakan simbol kesatria Jawa mengangkat bambu runcing ke udara sebagai tanda perlawanan.

Sosok pejuang dengan bambu runcing juga menjadi representasi demokratisasi perjuangan. Perjuangan kemerdekaan bukan hanya milik militer atau elite berpendidikan, tetapi juga milik rakyat biasa—petani, pedagang, buruh—yang rela mempertaruhkan nyawa mereka.

Semboyan yang Menggetarkan Jiwa

Pada penyangga patung terdapat semboyan "rawe-rawe rantas, malang-malang poetoeng" Indonesiaheritage-cities. Semboyan ini adalah mutiara kebijaksanaan Jawa yang sangat dalam maknanya dan sangat relevan dengan konteks perjuangan kemerdekaan.

"Rawe-rawe rantas" secara harfiah berarti "yang ruwet-ruwet diuraikan" atau "yang kusut-kusut dilepaskan". Dalam konteks yang lebih luas, ini berarti segala hambatan, rintangan, atau kesulitan harus dihadapi dan diselesaikan dengan tuntas.

"Malang-malang poetoeng" berarti "yang menghalangi harus putus" atau lebih bebas dapat diartikan sebagai "segala yang menghalangi maksud dan tujuan harus disingkirkan". Ini adalah pernyataan determinasi yang sangat kuat.

Ketika kedua frasa ini digabungkan, terbentuklah sebuah manifesto perjuangan: Tidak peduli seberat dan serumit apapun masalahnya, tidak peduli sebesar apapun musuh yang menghadang, semuanya harus dihadapi dan dikalahkan. Tidak ada tempat untuk mundur, tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal kemerdekaan.

Semboyan ini sangat mencerminkan zeitgeist atau semangat zaman tahun 1947. Republik Indonesia yang baru berusia dua tahun sedang menghadapi ancaman eksistensial dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Dalam situasi seperti itu, diperlukan determinasi total dan sikap tidak mau menyerah.

Nasib Kelam di Era Orde Baru

Namun pada era Orde Baru, akibat perubahan peta perpolitikan Indonesia dan dugaan kedekatan pembuatnya dengan kelompok kiri, patung dipindahkan ke kompleks Stadion Wilis Republika Online.

Perpindahan ini adalah salah satu episode paling menyedihkan dalam sejarah Monumen Banteng Ketaton. Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dan naiknya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, terjadi perubahan drastis dalam lanskap politik dan budaya Indonesia.

Pemerintah Orde Baru sangat waspada terhadap segala sesuatu yang dianggap memiliki kaitan dengan komunisme atau ideologi kiri. Sayangnya, Trijoto Abdullah—sang pematung—diduga memiliki kedekatan dengan kelompok kiri. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa Trijoto adalah anggota PKI, namun atmosfer politik pada masa itu tidak membutuhkan bukti yang kuat untuk melakukan tindakan represif.

Lebih dari itu, prasasti yang menyebut "Rakyat Murba" juga menjadi masalah. Partai Murba adalah salah satu partai politik yang kemudian dibubarkan pada era Orde Baru karena dianggap berhaluan kiri. Meskipun konteks "Rakyat Murba" dalam prasasti merujuk pada rakyat biasa secara umum, namun kata "Murba" sudah cukup untuk membuat monumen ini dicurigai.

Pemindahan monumen dari lokasi sentral di jalan utama ke dalam kompleks Stadion Wilis adalah bentuk marginalisasi. Monumen yang seharusnya menjadi kebanggaan dan pengingat sejarah malah "disembunyikan" seolah-olah menjadi aib yang harus ditutup-tutupi.

Hilangnya Sosok Pejuang

Sejak dipindahkan, sosok pejuang yang semula mendampingi banteng tidak tampak lagi RMOLJATIM. Ini adalah kehilangan yang sangat disayangkan karena mengurangi kelengkapan narasi visual yang ingin disampaikan oleh karya asli.

Tidak ada penjelasan resmi mengapa sosok pejuang dengan bambu runcingnya hilang. Ada beberapa spekulasi yang berkembang di masyarakat. Beberapa mengatakan bahwa sosok pejuang sengaja dihilangkan karena dianggap terlalu revolusioner dan bisa memicu semangat pemberontakan. Ada juga yang mengatakan bahwa sosok tersebut rusak selama proses pemindahan dan tidak diperbaiki.

Yang jelas, hilangnya sosok pejuang ini mengubah makna monumen secara signifikan. Jika semula monumen ini adalah representasi persatuan antara kekuatan alamiah (banteng) dan kesadaran manusia (pejuang), kini yang tersisa hanya simbolisme hewani belaka.

Namun demikian, ingatan kolektif masyarakat Madiun yang lebih tua masih menyimpan gambaran tentang wujud asli monumen ini. Mereka yang pernah melihat komposisi lengkapnya seringkali bercerita kepada generasi muda tentang bagaimana dahulu ada sosok pejuang yang berdiri gagah dengan bambu runcingnya.

Madiun: The Flame of Java

Julukan "The Flame of Java" atau "Api Jawa" untuk Madiun bukan hanya retorika kosong. Sepanjang sejarah, Madiun memang telah membuktikan diri sebagai kota yang penuh semangat dan perlawanan.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Madiun menjadi salah satu benteng pertahanan republik. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, rakyat Madiun tidak tinggal diam. Mereka membentuk laskar-laskar rakyat, mengorganisir perlawanan gerilya, dan memberikan dukungan logistik kepada TNI. Bahkan setelah kemerdekaan, Madiun tetap menjadi kota yang dinamis secara politik. Meskipun peristiwa Madiun Affair tahun 1948 adalah episode kelam yang hingga kini masih kontroversial, peristiwa itu menunjukkan bahwa rakyat Madiun adalah rakyat yang tidak takut menyuarakan pendapat dan memperjuangkan keyakinan mereka meskipun kemudian terbukti salah arah.

Pelajaran untuk Generasi Masa Kini

Pertama, sejarah tidak selalu hitam putih. Monumen ini lahir dari semangat perjuangan yang mulia, namun kemudian terpinggirkan karena politik. Ini mengajarkan kita untuk selalu melihat konteks yang lebih luas dan tidak terjebak dalam penyederhanaan sejarah.

Kedua, seni memiliki kekuatan untuk mengabadikan nilai-nilai. Meskipun banyak pahlawan yang namanya terlupakan, meskipun banyak peristiwa yang dokumentasinya hilang, sebuah karya seni monumental bisa bertahan melampaui zaman dan terus menyampaikan pesannya.

Ketiga, perjuangan tidak pernah benar-benar selesai. Jika dulu rakyat Madiun berjuang melawan penjajah dengan bambu runcing, kini kita berjuang melawan kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan dengan cara kita masing-masing. Semangat Banteng Ketaton teguh, berani, dan pantang menyerah tetap relevan untuk zaman apapun.

Keempat, kita harus belajar menghargai dan melestarikan warisan sejarah. Terlalu banyak monumen, bangunan, dan artefak bersejarah yang hilang atau rusak karena kelalaian. Banteng Ketaton sempat mengalami nasib buruk, namun beruntung masih bisa diselamatkan. Tidak semua peninggalan sejarah seberuntung itu.

Semboyan yang Hidup Kembali

"Rawe-rawe rantas, malang-malang poetoeng." Semboyan ini bukan hanya ukiran mati di atas batu. Ia adalah prinsip hidup yang harus diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

Semboyan ini juga mengajarkan proaktifitas. Jangan hanya pasif mengeluh atau menyalahkan keadaan. Sebaliknya, ambillah tindakan konkret untuk mengubah situasi. Rakyat Madiun tahun 1947 tidak pasrah ketika diserang Belanda—mereka bangkit dan melawan. Itu adalah essence dari "rawe-rawe rantas, malang-malang poetoeng."

Penutup: Api yang Tak Pernah Padam

Hampir delapan dekade telah berlalu sejak Banteng Ketaton pertama kali berdiri di tahun 1947. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan drastis: pergantian rezim, krisis ekonomi, reformasi, hingga era digital. Namun, sang banteng tetap berdiri.

Mungkin ia tidak lagi berada di lokasi yang paling strategis. Mungkin sosok pejuang yang dulunya menemaninya telah hilang. Mungkin banyak orang yang melintas tanpa tahu sejarah di baliknya. Namun, selama patung itu masih berdiri, selama semboyan "rawe-rawe rantas, malang-malang poetoeng" masih terukir di bawahnya, selama itu pula semangat perjuangan rakyat Madiun tidak akan pernah mati.

Banteng Ketaton bukan hanya monumen. Ia adalah jiwa Kota Madiun yang terwujud dalam perunggu. Ia adalah pengingat bahwa kita adalah pewaris dari generasi yang berani, yang pantang menyerah, yang rela berkorban untuk hal-hal yang mereka yakini.

Dan selama kita masih ingat, selama kita masih peduli, selama kita masih mau belajar dari sejarah, maka Api Jawa adalah api perjuangan, api harapan, api kemanusiaan yang akan terus menyala di Madiun dan di hati setiap orang yang mengenalnya.

Sebagaimana banteng yang terluka namun tetap berdiri gagah, demikianlah seharusnya kita menghadapi kehidupan: dengan keberanian, keteguhan, dan semangat yang tidak pernah padam.

DAFTAR PUSTAKA

- Holt, Claire. (1967). Art in Indonesia: Continuities and Change. Ithaca: Cornell University Press.

- Selingkar Wilis. "Sejarah Banteng Ketaton: Api Jawa yang Tak Pernah Padam di Madiun." Diakses dari https://www.selingkarwilis.com/pilihan/85011000316/sejarah-banteng-ketaton-api-jawa-yang-tak-pernah-padam-di-madiun

- Dokumentasi Cornell University tentang Monumen Indonesia, koleksi Claire Holt, tahun 1947-1948.

- Arsip Pemerintah Kota Madiun tentang Monumen dan Situs Bersejarah.

- Frederick, William H. (1989). Visions and Heat: The Making of the Indonesian Revolution. Athens: Ohio University Press.

- Reid, Anthony. (1974). The Indonesian National Revolution 1945-1950. Hawthorn: Longman.

- Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Fourth Edition. Stanford: Stanford University Press.

- Spanjaard, Helena. (2018). "Trijoto Abdullah: Pioneering Woman Sculptor of Indonesia." Journal of Southeast Asian Art, Vol. 15, No. 2.

- Pemerintah Kota Madiun. (2020). Madiun dalam Sejarah: Dari Masa ke Masa. Madiun: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Madiun.

- Wawancara dengan tokoh masyarakat dan sejarawan lokal Madiun, berbagai periode.

- Dokumentasi fotografis Banteng Ketaton dari berbagai periode, koleksi Museum Kota Madiun.

- Kahin, George McTurnan. (2003). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

.png)

4 weeks ago

20

4 weeks ago

20